在2060年“碳中和”達(dá)標(biāo)背景下,分析認(rèn)識(shí)人工濕地主要溫室氣體(GHG)的產(chǎn)生機(jī)制、釋放特征及影響因素���,并就減輕GHG排放歸納技術(shù)路徑就顯得十分必要。希望籍此文為未來(lái)碳中和背景下的人工濕地建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供思路或參考�����。

人工濕地因兼具水質(zhì)凈化和景觀效果而成為分散式污水處理的典型代表工藝,尤其對(duì)于用地寬松且污水排放不夠集中的地區(qū)�,例如在農(nóng)村污水處理領(lǐng)域已進(jìn)行了推廣應(yīng)用;另外�����,人工濕地也常用于集中式污水廠尾水排放緩沖�,起到深度凈化的目的,總體成本低���、維護(hù)管理輕松�,在用地充足的情況下不失為一種更可持續(xù)的水質(zhì)凈化工藝技術(shù)�。而且,自然濕地常常被稱為“濕地碳匯”�,通常人們認(rèn)為它們對(duì)溫室氣體CO2可起到凈吸收固定作用。然而�,人工濕地作為一種強(qiáng)化的污水處理工藝,究竟是碳匯還是碳源呢�����?在2060年“碳中和”達(dá)標(biāo)背景下�,分析認(rèn)識(shí)人工濕地主要溫室氣體(GHG)的產(chǎn)生機(jī)制、釋放特征及影響因素�����,并就減輕GHG排放歸納技術(shù)路徑就顯得十分必要���。希望籍此文為未來(lái)碳中和背景下的人工濕地建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供思路或參考���。

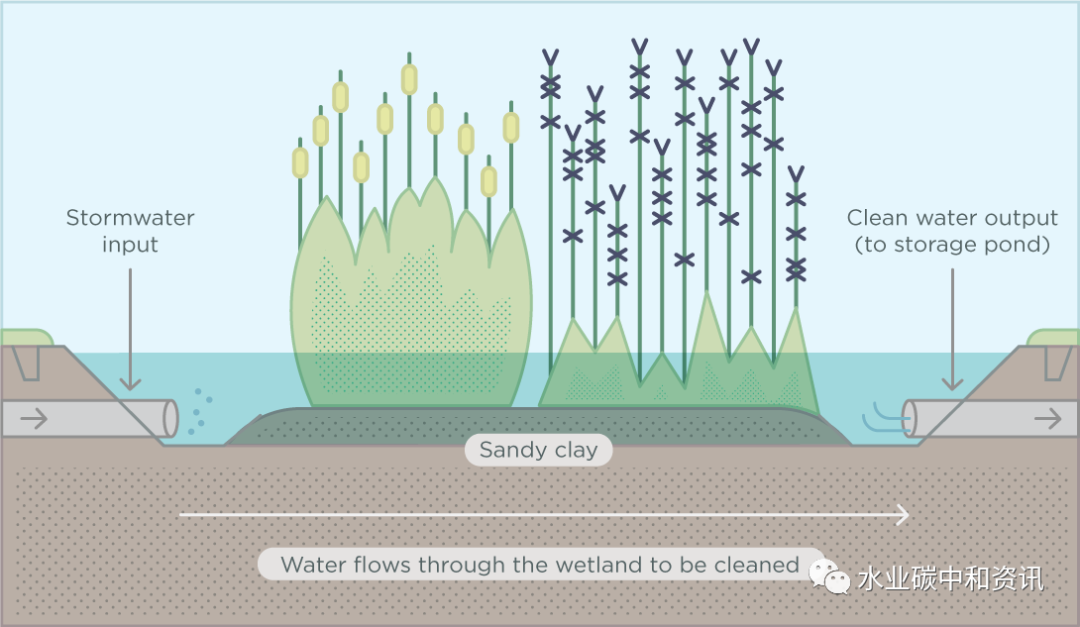

人工濕地(Constructed wetlands,CWs)通過模擬自然濕地系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)污水的“自然”處理���,主要包括表面流(FWS: free water surface)�、水平潛流(HSSF: horizontal subsurface flow)和垂直潛流(VF: vertical subsurface flow)這3種類型����。相對(duì)于傳統(tǒng)污水處理工藝,人工濕地具有建設(shè)/運(yùn)行費(fèi)用低�����、維護(hù)管理簡(jiǎn)便��、低能耗等優(yōu)點(diǎn),這已被廣泛熟知���。

在“碳中和”社會(huì)構(gòu)建背景下�,碳排還是碳匯必將成為技術(shù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一�。人工濕地具有良好的生態(tài)效益,但作為污水處理工藝��,必然涉及到碳氮的生物轉(zhuǎn)化��,將不可避免地釋放二氧化碳(CO2)�����、甲烷(CH4��,溫室效應(yīng)為CO2的25倍)和一氧化二氮(N2O���,溫室效應(yīng)為CO2的近300倍)等GHG�����。那人工濕地的碳排量到底有多大呢��?在“碳達(dá)峰”���、“碳中和”大背景下,人工濕地應(yīng)如何更好地去控制GHG排放,避免將水污染轉(zhuǎn)嫁給大氣污染�����?本文將通過分析予以明晰���!

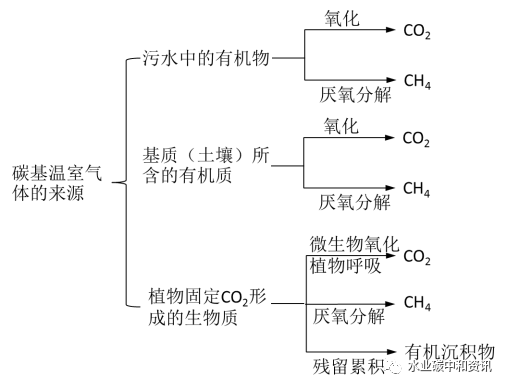

從人工濕地釋放的GHG主要是CO2��、CH4和N2O,這三種GHG在人工濕地中來(lái)源與釋放機(jī)制詳述如下圖1����。

圖1 人工濕地CO2與CH4來(lái)源與產(chǎn)生途徑

人工濕地中CO2和CH4均產(chǎn)生于濕地系統(tǒng)中有機(jī)物的代謝與轉(zhuǎn)化。常規(guī)上��,人工濕地中所釋放的CO2都被認(rèn)為是生源性(即��,有機(jī)物的自然歸宿)的�����,不計(jì)入GHG排放目錄��。因此���,CH4的排放量決定了人工濕地中碳基GHG的最終排放效應(yīng)����,即,碳源還是碳匯�。因此,人工濕地中控制有機(jī)物向CH4轉(zhuǎn)化是實(shí)現(xiàn)其GHG減排的關(guān)鍵步驟��。******

實(shí)際上����,污水中是存在化石碳的,所以包括人工濕地在內(nèi)的污水處理工藝直接釋放的二氧化碳并不都是生源性的��。具體的分析請(qǐng)參考本公眾號(hào)后續(xù)推文

******

然而��,人工濕地作為一種被動(dòng)傳氧(擴(kuò)散����,根系泌氧等)系統(tǒng),且因床體通常處于污水浸沒狀態(tài)�����,很容易形成適宜CH4生成的強(qiáng)還原環(huán)境��。同時(shí),濕地產(chǎn)生的CH4既可被好氧甲烷氧化細(xì)菌(MOB)氧化為CO2�����,也可在反硝化過程中被反硝化厭氧甲烷氧化古生菌和反硝化厭氧甲烷氧化細(xì)菌所氧化����。因此,在人工濕地中創(chuàng)造適宜這些甲烷氧化細(xì)菌的生存環(huán)境��,把形成的CH4最大限度轉(zhuǎn)化為生源性CO2����,將是大幅削減人工濕地GHG排放的有效途徑��。

N2O一般被認(rèn)為是不完全硝化或不完全反硝化的產(chǎn)物�����。其在人工濕地中的生成符合一般污水生物處理規(guī)律����,既可能作為副產(chǎn)物產(chǎn)生于硝化過程,也可能作為中間產(chǎn)物產(chǎn)生于反硝化過程�,中間產(chǎn)物NH2OH及NO2-的積累是硝化過程N(yùn)2O產(chǎn)生的直接誘因。此外,特定條件下發(fā)生的硝酸鹽氨化(DNRA) 反應(yīng)也可能產(chǎn)生N2O�����。人工濕地特殊的結(jié)構(gòu)使其內(nèi)部廣泛存在厭氧區(qū)域�,為這一過程發(fā)生創(chuàng)造了有利條件。

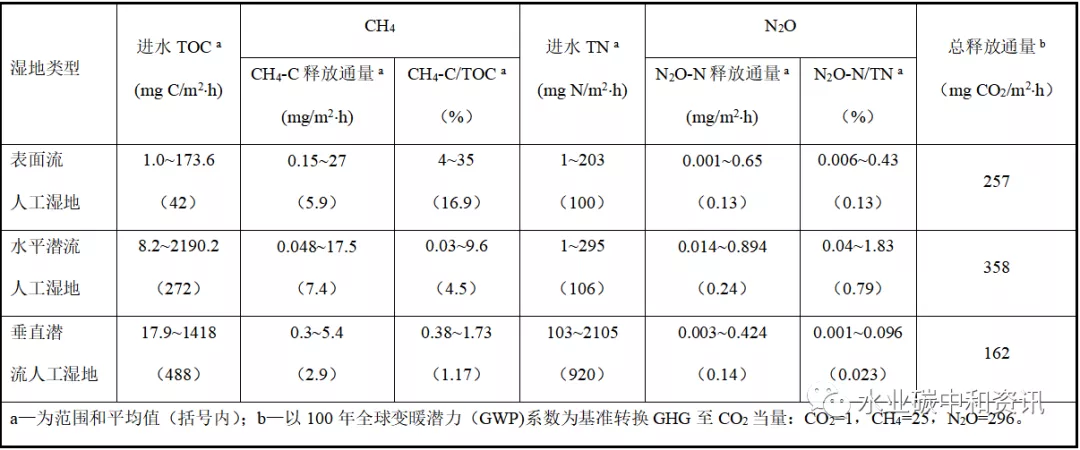

表1總結(jié)了不同人工濕地GHG排放量���,對(duì)比可知����,在CH4釋放通量(單位面積釋放量)上�����,水平潛流人工濕地(平均7.4 mg/m2×h)稍大于表面流人工濕地(平均5.9 mg/m2×h)���,而兩者都明顯大于垂直流人工濕地(平均2.9 mg/m2×h)�����。CH4釋放因子(單位進(jìn)水TOC的釋放量)卻是表面流人工濕地為最大(平均16.9%)�����,顯著高水平潛流人工濕地(平均4.5%)及垂直潛流人工濕地(平均1.17%)��。表1 不同類型人工濕地GHG釋放特征

表1顯示�����,N2O釋放通量排序依次為:水平潛流(平均0.24 mg/m2×h)>垂直流(平均0.14 mg/m2×h)>表面流(平均0.13 mg/m2×h)����,但三者間無(wú)顯著性差異。N2O釋放因子(單位進(jìn)水TN的釋放量)依次為水平潛流(0.79%)>表面流(0.13%)>垂直流(0.023%)���。

將CH4和N2O折算成CO2當(dāng)量后得出的總釋放通量為:水平潛流(358 mg CO2/m2×h)>表面流(257mg CO2/m2×h)>垂直流(162 mg CO2/m2×h)��。可見�,垂直流人工濕地的GHG釋放通量最小��。其實(shí)����,垂直流濕地占地面積也最小���,這更加凸顯了其GHG釋放總量明顯小于水平流和表面流濕地的特征��。另外�����,表1還顯示��,不同人工濕地中CH4都是主要GHG類型�,對(duì)總釋放量貢獻(xiàn)率均>60%。因此�����,控制CH4釋放應(yīng)成為人工濕地減少GHG排放的關(guān)鍵�。

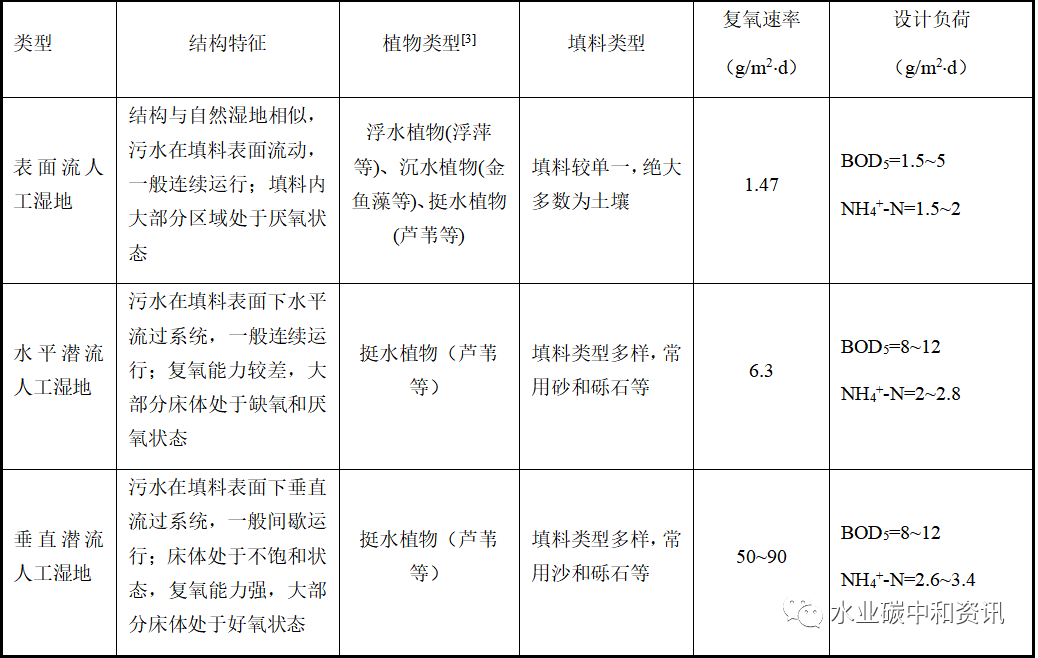

不同人工濕地類型GHG釋放的差異是由各自結(jié)構(gòu)特征和運(yùn)行方式所決定的,如表2所示����。表面流人工濕地復(fù)氧速率極低,中值僅為1.47 g O2/m2×d, 尚不足以支持其正常設(shè)計(jì)負(fù)荷下(BOD5=4~7 g/m2×d)的有機(jī)物完全氧化�����,很容易形成促進(jìn)CH4釋放的厭氧條件�。況且,表面流人工濕地通常還采用富含有機(jī)質(zhì)的土壤作為基質(zhì)��,這又為CH4產(chǎn)生提供了額外的底物。此外���,表面流人工濕地的植物類型(浮水和沉水植物)也更有利于CH4產(chǎn)生�,因其死亡后將直接累積在濕地基質(zhì)中��,可為CH4產(chǎn)生提供豐富的底物��。這些因素都致使其具有最高的CH4釋放因子����。表2 不同類型人工濕地結(jié)構(gòu)與運(yùn)行特征

對(duì)于水平潛流人工濕地,其較低的復(fù)氧速率(6.3 g O2/m2×d)和較高的設(shè)計(jì)負(fù)荷使有機(jī)物氧化和硝化都處于最不利的狀況�����,導(dǎo)致CH4和N2O釋放都非常顯著�����,為所有人工濕地GHG排放量之最高����。

而垂直潛流人工濕地的復(fù)氧速率比前兩者高一個(gè)數(shù)量級(jí)����,床體基本處于好氧狀態(tài)��。因此�,其CH4釋放顯著低于前兩類濕地����。垂直流人工濕地一般被認(rèn)為是反硝化受限的系統(tǒng),而水平流和表面流人工濕地一般被認(rèn)為是硝化受限的系統(tǒng)�。但是,垂直流人工濕地的N2O釋放因子反而是所有人工濕地中最低的(表1)�����。這說明����,人工濕地中N2O排放可能主要是因硝化過程受限導(dǎo)致。若這一觀點(diǎn)得以證實(shí)�,那所有人工濕地都可以采取強(qiáng)化氧傳遞方式來(lái)同時(shí)降低CH4和N2O的釋放。

3 人工濕地與傳統(tǒng)污水處理工藝GHG釋放比較

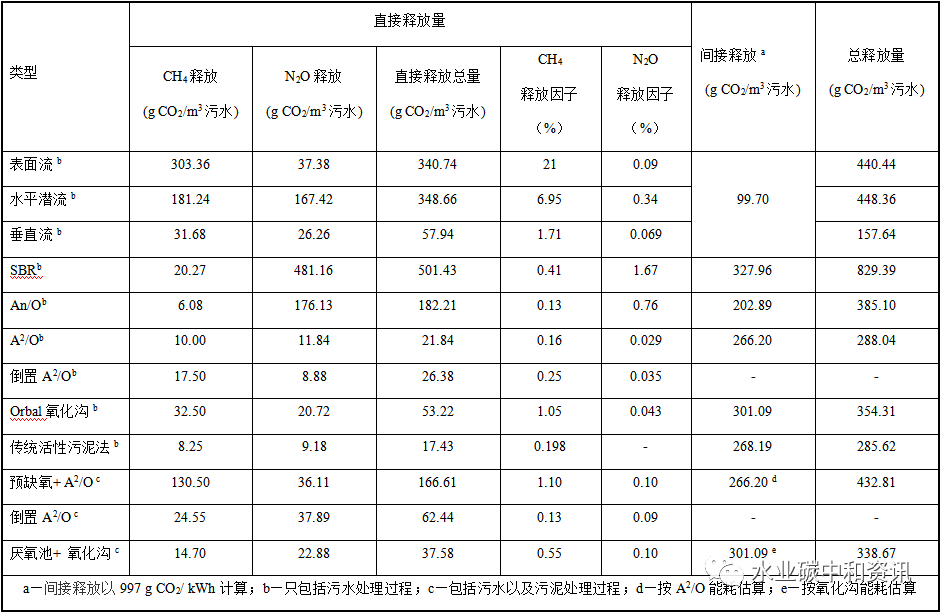

另外����,我們還橫向?qū)Ρ攘巳斯竦嘏c其他常規(guī)污水處理工藝GHG排放量的對(duì)比(表3),對(duì)比可知���,人工濕地GHG排放以CH4為主��,CH4排放顯著高于活性污泥工藝����;而活性污泥GHG排放以N2O為主,N2O排放顯著高于人工濕地����。表面流人工濕地和水平潛流人工濕地在直接釋放上明顯高于An/O和A2/O等典型活性污泥工藝。這主要是由于其CH4排放量高所致�。

如表3所示,若以單位體積污水考量��,表面流和水平潛流濕地的直接釋放總量都顯著高于大部分活性污泥工藝���,只有垂直流人工濕地的GHG排放才低于大部分活性污泥工藝�����。

表3 人工濕地GHG釋放與活性污泥工藝比較

除直接釋放外�,污水處理過程中GHG釋放還包括間接釋放(能源/藥耗等)���。人工濕地運(yùn)行能耗一般小于0.1 kWh/m3(取0.1)��,而An/O���、A2/O、SBR����、氧化溝、傳統(tǒng)活性污泥法等活性污泥工藝平均能耗分別為0.283�、0.267、0.336 ��、0.302和0.269 kWh/m3 �����??梢姡斯竦亻g接釋放量(99.7 g CO2/m3)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)工藝的最小間接釋放量(An/O工藝:202.89 g CO2/m3)���。即便如此,表面流和水平潛流人工濕地的GHG總釋放量(直接+間接)仍與傳統(tǒng)活性污泥法旗鼓相當(dāng)�����,甚至更高。唯有垂直流人工濕地GHG總釋放量遠(yuǎn)低于所有活性污泥工藝����。因此,在建設(shè)成本及運(yùn)行狀況允許的情況下應(yīng)盡可能選用垂直流人工濕地���。

實(shí)際上����,人工濕地GHG釋放除了受濕地類型影響外�,還受植物、基質(zhì)��、季節(jié)�、進(jìn)水水質(zhì)及負(fù)荷以及水文條件的影響,因此���,在實(shí)際人工濕地運(yùn)維中�����,應(yīng)盡可能的通過優(yōu)化這些條件來(lái)減少GHG的排放量����,具體可參考以下優(yōu)化手段:- 在建設(shè)成本及運(yùn)行狀況允許的情況下,盡可能選擇GHG釋放量最少的垂直潛流人工濕地�。

- 選擇合適的進(jìn)水預(yù)處理設(shè)施,緩解人工濕地堵塞狀況�����,以保持濕地復(fù)氧能力�����,從而減少CH4以及N2O產(chǎn)生�����。

- 合理選擇基質(zhì)類型:對(duì)以原土為主要基質(zhì)的表面流濕地�����,可考慮加入部分赭石�����、石膏等抑制CH4產(chǎn)生的填料�。對(duì)潛流濕地,可考慮不設(shè)覆土層���。不建議向濕地中添加木屑���、玉米棒、麥稈等有機(jī)廢物�����,這種方式只適合于復(fù)氧能力較高的垂直流人工濕地��。對(duì)水平流和表面流等本身硝化就已受限的系統(tǒng)�����,投加有機(jī)底物不僅起不到降低N2O排放的目的��,反而將進(jìn)一步顯著增加CH4排放��。

- 調(diào)整運(yùn)行方式:在水平流和水平潛流人工濕地中可采用水位波動(dòng)和間歇運(yùn)行方式���,雖然可能會(huì)提高N2O排放�����,但可有效控制CH4釋放���。尤其是在水平潛流濕地中���,可以通過降低水位運(yùn)行這一簡(jiǎn)單措施來(lái)顯著降低CH4釋放。此外�,采用分步進(jìn)水,調(diào)節(jié)進(jìn)口處過高負(fù)荷及堵塞發(fā)生也是設(shè)計(jì)運(yùn)行中可以考慮的措施�����。

- 優(yōu)化植物物種并控制收割:不同植物對(duì)GHG釋放及處理效果各不相同���,合理搭配選取植物可實(shí)現(xiàn)人工濕地系統(tǒng)的最優(yōu)化運(yùn)行,同時(shí)應(yīng)對(duì)散落于濕地系統(tǒng)內(nèi)的植物落葉殘枝等及時(shí)處理���,以減少外加有機(jī)物造成的GHG釋放量�����。

由此可知���,從碳排放的角度���,人工濕地相對(duì)于傳統(tǒng)活性污泥工藝并無(wú)優(yōu)勢(shì)可言,仍屬于污水處理工藝中的“碳排”大戶�����!實(shí)際上�����,隨著氣候變化��、水質(zhì)污染等環(huán)境問題的愈發(fā)顯現(xiàn)���,自然濕地的“碳匯”角色也早已改變���,包括其在內(nèi)的水生生態(tài)系統(tǒng)整體對(duì)全球溫室氣體的排放貢獻(xiàn)量不容小覷。

最近的一篇研究文獻(xiàn)顯示�����,水生生態(tài)系統(tǒng)排放的甲烷量占到了地球甲烷排放總量的41%���,近乎一半�����!而僅淡水濕地一項(xiàng)則占到整個(gè)水生生態(tài)系統(tǒng)貢獻(xiàn)量的56%��,每年釋放量為148.6 Tg(百萬(wàn)噸)���。其中,全球變暖導(dǎo)致的溫度上升使得產(chǎn)甲烷菌的活性增強(qiáng)�����,進(jìn)而增加了淡水濕地甲烷排放量�,另外����,氮磷含量的升高導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化也會(huì)導(dǎo)致甲烷排放量的增加!

(請(qǐng)點(diǎn)擊放大)

總之��,人工濕地固然有它的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)��,但其碳排量同樣不容忽視����,在“碳中和”構(gòu)建背景下�,如何發(fā)揮人工濕地作為污水處理技術(shù)的生態(tài)優(yōu)勢(shì)�����,同時(shí)避免產(chǎn)生“污染轉(zhuǎn)嫁”也是我們值得思考的問題��!

參考文獻(xiàn):

郝曉地, 孟祥挺, 胡沅勝. 人工濕地溫室氣體釋放�����、影響及其控制[J]. 中國(guó)給水排水, 2016, 32(22): 39-47.

Half of global methane emissions come from highly variable aquatic ecosystem sources, https://doi.org/10.1038/s41561-021-00715-2

作者 | 王向陽(yáng)����、劉然彬、郝曉地

特此聲明:

1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源的作品�,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)�����。

2. 請(qǐng)文章來(lái)源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無(wú)版權(quán)爭(zhēng)議問題��,如發(fā)生涉及內(nèi)容����、版權(quán)等問題�����,文章來(lái)源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任��。

3. 如涉及作品內(nèi)容���、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系�����,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益��。